【着物専門店解説】お宮参りの産着の正しい着せ方・おすすめの柄も

【着物専門店解説】お宮参りの産着の正しい着せ方・おすすめの柄も

お宮参りの衣装である産着を着せたいと思っても、祝着(のしめ)ははじめてで着せ方が分からないと困っている方も少なくないでしょう。

着物を着用する機会がほとんどなくなった昨今では、和服の扱い方そのものが分からない方も多くなっているので、悩むのも無理はありません。でも、お子さまが生まれて間もない時期に行うせっかくのお祝いですから、正しい知識を身につけて後で悔やむことのないように着せてあげたいものです。

そこで今回は、お宮参りが初という方に向けた産着の着せ方の特集です。

産着を着せる方法は、前もって手順をマスターしておけば簡単なので、ぜひ本記事を参考にして一生の思い出に残るお宮参りにしてくださいね。

産着は神社に到着してから着せる

産着(=祝着(のしめ)と呼ばれることもある)を着せるタイミングはケースバイケースですが、神社(どこにあるかにもよる)に着いてから着せる方が多くなっています。

自宅の近所の神社に歩いて参拝するのであれば、着せてから出かけてもいいでしょう。

車の場合チャイルドシートに座らせることになるので、家から産着を着せていくのは難しくなります。

というのも、産着は赤ちゃんに袖を通してもらうものではなく、抱っこした上からやさしく包むようにして掛けるものだからです。

また電車で出かける場合も家から着せて出かけるのは、現実的とはいえません。

人にぶつかったり、何かに引っかけたりしては危ないですし、ずっと正装となると(ご祈祷や写真撮影など何かと時間を要します)、とくにはじめての場合は、色々と気を使うことも多く、赤ちゃんを抱っこしている方の負担にもなります。

そのため、産着は神社に着いてから着せる方が安心です。ちなみに、お宮参りとお食い初めを同じ日に行う方も多いと思いますが、シワにならないように、お宮参りが終わった段階で産着は一度脱ぎ、風呂敷で包むか着物バッグに入れて飲食店や自宅などに移動する形が良いでしょう。

スタジオで記念写真を撮影する場合も、母子共にできるだけ疲れないよう注意してください。

神社に着いたら手水で手を清めてから着せるようにしましょう。

産着の下に着せる服

本来、産着の下は白羽二重を着せるのが伝統的なスタイルです。

白羽二重とは白正絹の着物のことで、織り方も工夫された肌ざわりも良い着物です。

しかし近年では、扱いやすく、赤ちゃんも体を動かしやすいロンパースやベビードレスなどを、産着の下に着せることが多くなりました。

普段使っているものでもかまいませんが、せっかくのお宮参りなので、白地などにフォーマルなデザインがされたものを着せてあげると良いですね。

季節にあわせて、厚手のものや、通気性の良いものを調整してあげれば赤ちゃんも快適に過ごせるはずです。

産着を着るのは誰でもいいの?

産着は本来、母方から贈られ、父方のお祖母さんが赤ちゃんを抱っこし、その上から着せるのがマナーでした。

しかし近年ではこうした伝統のスタイルにこだわる方は少なく、また、お母さんと子どもの関係性を大切に考える現代では、お母さんが抱っこすることが多くなっています。

そもそも両家がどちらも揃ってお宮参りに行くかどうかもご家族によるため、赤ちゃんやお母さんの体調、一緒に参拝される方の予定にあわせて誰が赤ちゃんを抱っこし、産着を着るのか決めると良いでしょう。

写真にも残るので、よく相談して皆さんにとってベストの選択をしてください。

お宮参りの際に産着を着せるポイント

産着を着せるときのポイントは下準備をしておくことです。

産着とその内側に着る長襦袢が別々になっているようなら、袖を通してきちんと重ねておきます。

レンタルなどでは、初めから重なった状態になっていることがほとんどです。

産着に帯はなく、4cm程度の幅広の紐が付いています。

産着を上手に着せるためには、この紐を袖口から外に出すのがポイント。

きちんと袖から紐を出していなければ、産着を着せたとき袖が垂れ下がってせっかくの綺麗な柄が見えません。

紐を袖から出すためにはまず、背中部分が机や床につくように広げて置きます。

服をたたむようなイメージです。

次に紐をねじれないようにしながら、腕を通すように前身頃から袖に抜くようにして紐を通します。

右は右、左は左の袖を通します。

これで下準備は完了です。

下着の役割をする長襦袢の紐も重ねて一緒に通すようにしましょう。

神社に着いてから産着を着せる場合は、この下準備をしたまま軽くたたんで風呂敷や着物バッグに入れて持っていくと、着せるときに手間取りません。

産着の着せ方と注意すべきポイント

まずは帽子とよだれかけを

産着を着せるときは、まず赤ちゃんに帽子とよだれかけを着けてあげます。

帽子は大黒帽やフード状のフリルやレースが施された帽子など、好みに合わせて選びましょう。

どのタイプの帽子にも原則紐が付いているので、顎のところで蝶結びにしてとめます。

ただ、初めての帽子に赤ちゃんが嫌がったり、お顔が見えなくなったりするようなら、無理に帽子をかぶせる必要はありません。

次に帽子の結び目の上からよだれかけを着けていきます。

これも赤ちゃんの背中部分で蝶結びにしてとめましょう。

産着の上によだれかけが見えるように着せる

産着を着せるときは、まず赤ちゃんを抱っこします。

縦抱きに近い横抱きにすると産着を着たときにお顔が見えやすくなります。

しっかり抱っこしたら、産着は誰かに着せてもらいます。

お顔が見えるように赤ちゃんを覆い、また、産着の柄が中心にくるようにあわせたら、紐を後ろ(背中)にまわします。

この時、よだれかけが産着の上から綺麗に見えるように着せましょう。

よだれかけの結び目は横にずらし、基本として産着の背面によだれかけの結び目や結び紐が見えないようにします。

赤ちゃんを抱いていない側の肩が少し隠れるくらいの高さに、斜め上がりになるようなイメージで着せてあげます。

紐を背中で蝶結びにして固く結びとめましょう。

お守りや扇子、紐銭など、地域の習わしに沿った小物を付けるなら、結び留める前に片方の紐に通してから結ぶようにしてください。

綺麗に身につけることができると、結び目が赤ちゃんを抱いている側の肩付近にきます。

先ほどのポイントで紹介した「袖から紐を通す」準備が、仕上がりのシルエットに生きてきます。

まるで産着に抱きしめられているように着せることで、無駄がなくすっきりとまとめられますよ。

産着の着せ方は一緒に参拝される方と覚えるのがポイント

産着の着せ方を知ると、赤ちゃんを抱っこしている方本人だけでは着られないものであることがわかります。

産着を着るためには誰かに手伝ってもらう必要があるため、当日の参加者の中で産着を着せてくれる人と一緒に覚えたり、練習したりしておくと安心です。

産着におすすめの柄をご紹介

一口に産着といっても、男の子と女の子では色や柄、雰囲気がまったく異なるうえ、さまざまな種類があるため、選び方がよくわからないという方も多いのではないでしょうか。

そこで、男女それぞれにおすすめの柄をご紹介するので、ぜひチェックしてください。

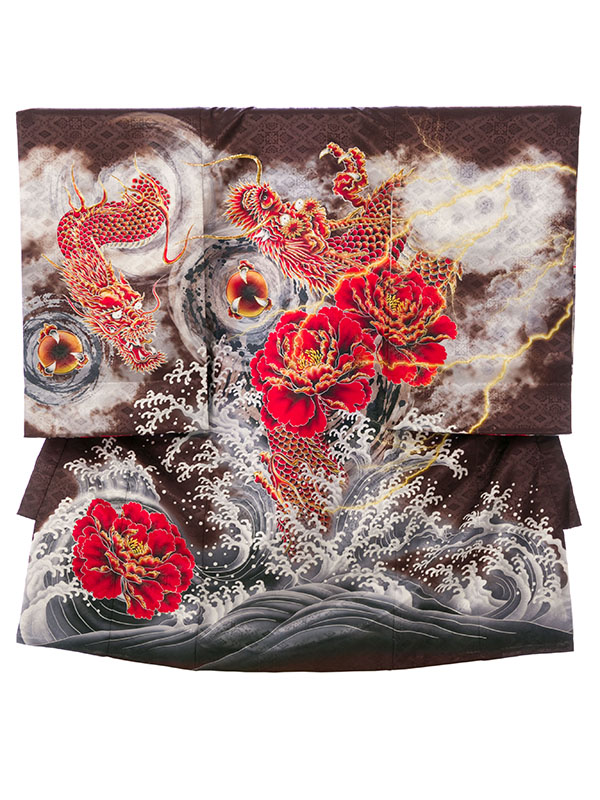

虎・龍

龍は伝説に登場する想像上の生き物ですが、虎とともに四方を守る四神の一柱に位置づけられています。

縁起物であり強い守護の意味合いがあるため、神社の手水や拝殿の梁などによく彫刻されています。

龍は空を飛翔することから、出世や飛躍の願いが込められ、虎は勇猛な姿から、たくましく成長して欲しいという願いが込められている柄です。

男児産着|お宮参り着物|#HALA089

男児産着|お宮参り着物|#HALA029

鷹

鷹は空高く舞い上がり、獲物を探します。

獲物を見つけると一気に捕らえ放しません。

これに由来して、幸運を離さないという意味合いが込められています。

昔は身分の高い人たちの間で鷹狩りが行われていたこともあり、権威の象徴として、大成を願う意味もあるようです。

男児産着|お宮参り着物|青系|赤ちゃん着物|鷹に兜|#HALA138

男児産着|お宮参り着物|#HALA069

兜

戦において身を守るための防具であった兜は、病や怪我などから守り、健やかに成長できるようにという意味が込められている柄です。

鷹と同様に身分の高い人しか身に着けられなかったことから、立身出世して欲しいという願いも込められているようです。

男児産着|お宮参り着物|#HALA057

男児産着|お宮参り着物|#HALA022

花車・御所車

花柄や御所車は、平安時代の貴族の乗り物を模した柄です。

玉の輿に乗れますようにという意味が込められたものであり、美しく人々から祝福される人に成長できるようにと願いが込められている柄です。

女児産着|お宮参り着物|#HAMA050

女児産着|お宮参り着物|#5n96

鼓

鼓は伝統的な打楽器です。

打てば大きな音が鳴ることを「物事が成る」にかけ、成功や幸福を願う意味があります。

赤やピンクなどの明るい花柄と合わさっていることが多く、女の子らしい古くから愛される着物の柄です。

女児産着|お宮参り着物|#HAMA056

女児産着|お宮参り着物|#HAMA044

牡丹・芍薬などの花柄

美しい女性のたとえとして「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」という言葉があります。

これらの花を取り入れた柄には美しく気品のある女性に成長できるようにとの願いが込められています。

古くから着物に取り入れられていた柄であり、見た目の華やかさと美しさも、女の子の産着として好まれる理由です。

女児産着|お宮参り着物|化繊|赤ちゃん着物|レンタル|赤系|#HAMA096

女児産着|お宮参り着物|#E-5N108

お宮参りは着物レンタルがおすすめ

赤ちゃんに産着を着せるだけでなく、お母さんやお祖母さんも一緒に和装で揃えたいとなると意外と出費が大変です。もちろん、その後の保管場所やメンテナンスも考えなければなりません。そのため、新調することに踏み切れない方も多いのではないでしょうか。

そのようなときは着物レンタルを活用するのがおすすめです。その理由は以下の通りです。

- 買うより安いためコスト面で安心(クーポンが配布されるなどの特典により、他のお子さんの産着を借りる際に安くなることも。親御様などご家族の訪問着や、お宮参り以外の結婚・入学・卒業といったイベントなどで使う留袖、付け下げ、袴、浴衣などをお得な価格でレンタルできる可能性もあります)

- 豊富なデザインから好きなものが選ぶことができる

- 着物以外にも産着用の帽子やお守り、帯や帯締め、草履、バッグといった小物のセットが無料でサービスしてもらえる

- ネット店舗ならスマホで予約から返却まで、スムーズ手続きできる

- サイトのカタログで多くの種類の中から検索し、自分の好みに合わせて自由に選べる

- 自宅まで届けてもらえる

- 早くて申し込みの翌日には届くので、急なお呼ばれにも対応できる

- クリーニングが不要(着物レンタルが仲介してくれる1,000円前後の保険に入っておけば、ひどい汚れや破損の際でもクリーニング代や補修費用を支払う必要はありません)

- 保管や手入れの手間が省ける

とくにネット店舗の場合は、リアル店舗と違って試着ができないため、利用して大丈夫か心配というお声をよく聞きます。確かに、着付けの段階になってサイズが大きすぎるとか、色や柄が期待していたイメージと違うと、とても残念ですよね。

でもその点は、あまり心配しなくて大丈夫です。最近の着物レンタルでは、サイト内のカタログで、さまざまなアングルの鮮明な商品画像が掲載されているうえ、サイズについてもわかりやすく解説されているからです。届いてみて、思ったものと違うというケースはほぼなしと考えて良いでしょう。

ただ注意点として、着物レンタルの場合、ショップや会社によってルールや料金は異なりますので、必ず事前に利用規約やよくある質問をきちんと確認してから申し込むようにしてください。

産着を正しく着付けて素敵なお宮参りを

産着の着せ方は難しいものではありませんが、赤ちゃんを抱っこする方が自分で着るのは難しく、誰かに手伝ってもらう必要があります。

事前に紐を袖から通しておくなど対策をし、気持ちも整えて綺麗に着付けた姿でお参りしましょう。

e-きものレンタルでは縁起物の柄が揃った美しい産着や、訪問着、黒留袖といったお母さんやお祖母さんの着物まで一度にレンタルで揃えられます。

利用日の2日前には届くため、実際の産着で着付けの練習もできます。

気軽な着物レンタルを活用し、伝統的なお宮参りのスタイルで参拝してみてはいかがでしょうか。