【お宮参りの母親(ママ)コーデ】着物はどれがいいの?おすすめの色柄や髪型・メイク・注意点や当日の持ち物チェックも!

【お宮参りの母親(ママ)コーデ】着物はどれがいいの?おすすめの色柄や髪型・メイク・注意点や当日の持ち物チェックも!

赤ちゃんにとって人生初の大事な儀式である「お宮参り」。

神社やお寺で、赤ちゃんが無事産まれてくれたことを神様にご報告する大切な場ですから、母親にもそれなりの服装と礼儀が求められます。

でも、とくに初めての方は、どんなスタイルでお参りすればよいのかよくわからないのではないでしょうか?

そこで今回は、母親がお宮参りの際、どのような着物を着用するとよいのか、わかりやすく解説します。

おすすめの色柄や髪型、メイク、さらにお宮参りのNGから当日の持ち物チェックまで詳しくご紹介します。

これを読めば、初めての方でもお宮参り対策はバッチリですよ。ぜひ参考にしてくださいね!

お宮参りとは

お宮参りとは、赤ちゃんが生まれてから約1ヶ月後(男の子は31〜32日目、女の子は32〜33日目)を目安に行う祝いの儀式です。一般的には、神社かお寺で行います。

神社では「初宮参り」とか「初宮詣(はつみやもうで)」「産土神(うぶすなかみ)参り」などと言われることもありますよ。お寺の場合は、「初参り」や「お礼参り」と表現されます。

お宮参りの流れは、境内の決められた場所でご祈祷を行い、神様(お寺なら仏様)に赤ちゃんが無事に産まれたことを報告します。

一般的に、ご祈祷を受けるには事前予約が必要です。多くの場合、その土地の氏神様に出向きますが、家族や一族で代々お祀りしている神様や懇意にしている菩提寺、ご利益があることで有名な社寺でお気に入りがあれば、そちらでもまったく構いませんよ。土地の氏神様にお参りした場合は、そのときから正式に氏子として認められます。

ご祈祷が終わったら、食事会です。場所はレストランか自宅が一般的です。

その前後に、写真館で記念写真を撮影される方も多いです。当日の場合は、着付けが一回で済むメリットがあります。

ただし、母親に負担がかかることを考えて、別の日に改めて撮影するケースも珍しくありませんよ。この方が時間にゆとりが持てるのでいいかもしれませんね。

どこで撮るかは、祖父母様などの親族や自宅から寺社と写真館へのアクセスを考慮してお決めになってはいかがでしょうか。コストはかかりますが、カメラマンに出張撮影してもらう方法もありますよ。

「お食い初め」や「七五三」との違い

お宮参りとお食い初め、七五三の違いについて簡単に解説しましょう。

お食い初めは、「百日祝い」とも呼ばれ、赤ちゃんが「一生食べ物に困らない」ことを願って行うものです。神社でご祈祷する方もいますが、とくに決まりはなく、自宅やレストランで家族や親族が集まって会食するケースも多いです。

会食の際に、赤ちゃんに食べ物を食べさせるまねをします。さらに、歯固めの儀といって神社でお宮参りの際に頂いたり、河原で拾ったりした石、あるいはその代わりに栗の実やアワビ、紅白の餅などに箸を軽く当てて、そのまま赤ちゃんの歯茎に優しく当てます。これには、「石のごとく丈夫な歯が生えるように」との意味が込められています。

百日と言われますが、生後100〜120日くらいが目安で、これもとくにいつまでにしなければならないというルールはありません。

七五三は、男の子が3歳と5歳、女の子が3歳と7歳の年に、子どもの健やかな成長ぶりと今後のさらなる幸せな成長を神様に感謝する儀式です。神社をお参りするのが一般的です。

時期は、毎年11月15日と決まっており、お宮参りやお食い初めのように生後何日と厳密に決められているわけではありません。この時期の土日で、都合の良い日程に行うのが一般的です。

母親のお宮参り用着物とは?

母親のお宮参りコーデには、和装も洋装もあります。

とくに和装の場合は、「訪問着」か「付け下げ」「色無地(いろむじ)」が一般的です。

いずれも着物の格としては、準礼装か略礼装になります。お宮参りは赤ちゃんが無事生まれたことを神様にご報告する大切なイベントです。そのため最高格の第一礼装とまではいきませんが、それに準じる服装でお参りするのが礼儀だと理解してくださいね。

ただ、母親がお宮参りコーデで意識するべき大事な点は、主役はあくまでも赤ちゃんということを忘れず、ご自分が目立ちすぎないことです。

また、詳しくは後ほど解説しますが、母親がお宮参りで着物を着用する場合は、赤ちゃん用の祝着(のしめ)もセットになります。祝着は、着物の着付けを済ませ、赤ちゃんを抱いた後でその上から誰か他の方に羽織らせてもらう形になります。

必ずしも母親でなければならない決まりはなく、中には祖母様が赤ちゃんを抱いて祝着を羽織るケースもあります。もちろん父親でも構いませんが、やはり母親が抱っこする例がもっとも多いです。

訪問着とは

訪問着は、「柄が絵羽(えば)として連続しており、大ぶりな柄や華やかな模様が一周にわたりつながって描かれている準礼装」のことです。

まず絵羽というのは、着物の袖、身頃(みごろ)、衽(おくみ)などの縫い合わせ部分(合口といいます)に柄の模様が連続するような染め方や、そのように染められた着物そのものを指します。

つまり訪問着を広げると、柄が一枚の絵のようにつながって描かれていると考えると分かりやすいでしょう。

また、着物は大きく分けて「第一礼装」と「準礼装」があります。

第一礼装はもっとも格式が高く、留袖や黒留袖、振袖などを指します。

その下が準礼装で、訪問着はこれに当たります。ただ紋が入らない訪問着は、略礼装と呼ばれます。

現在は、ごく一部の結婚式などでしか紋付は着用されないため、お宮参りで着用する訪問着は、略礼装と理解してよいでしょう。

付け下げとは

付け下げは、お呼ばれした時の着物なので「訪問する際に着用する」という意味で訪問着と用途は同じと考えてよいでしょう。

ただ訪問着に比べると柄が少なく、あるいは小さく地味なのが特徴です。裾周りや肩、袖あたりにワンポイントで描かれているのが基本です。

もともと訪問着の華やかさを少し抑える用途で作られました。よって、訪問着よりは格下でややカジュアルな印象になります。お宮参りでも、派手さを抑えるという意味で、付け下げを選択する方も多いです。

イメージでは古くからあるように思われるかもしれませんが、その歴史は意外に浅く、第二次世界大戦で贅沢が許されなかった頃に誕生しました。一般に広まったのは昭和30年代以降です。

訪問着のように合口も絵羽もなく(または控えめ)、反物(たんもの)の状態で販売されており、着用したときに柄がすべて上を向くように描かれています。

色無地とは

色無地は、訪問着と付け下げとは違ってまったく柄がありません。紋を付けると付け下げより格が上になることもありますが、紋がなければ、訪問時だけでなく普段使いにもできます。

付け下げよりもさらにトーンを抑えてシンプルなおしゃれを楽しみたいときにおすすめのため、お宮参りで着用しても構いません。

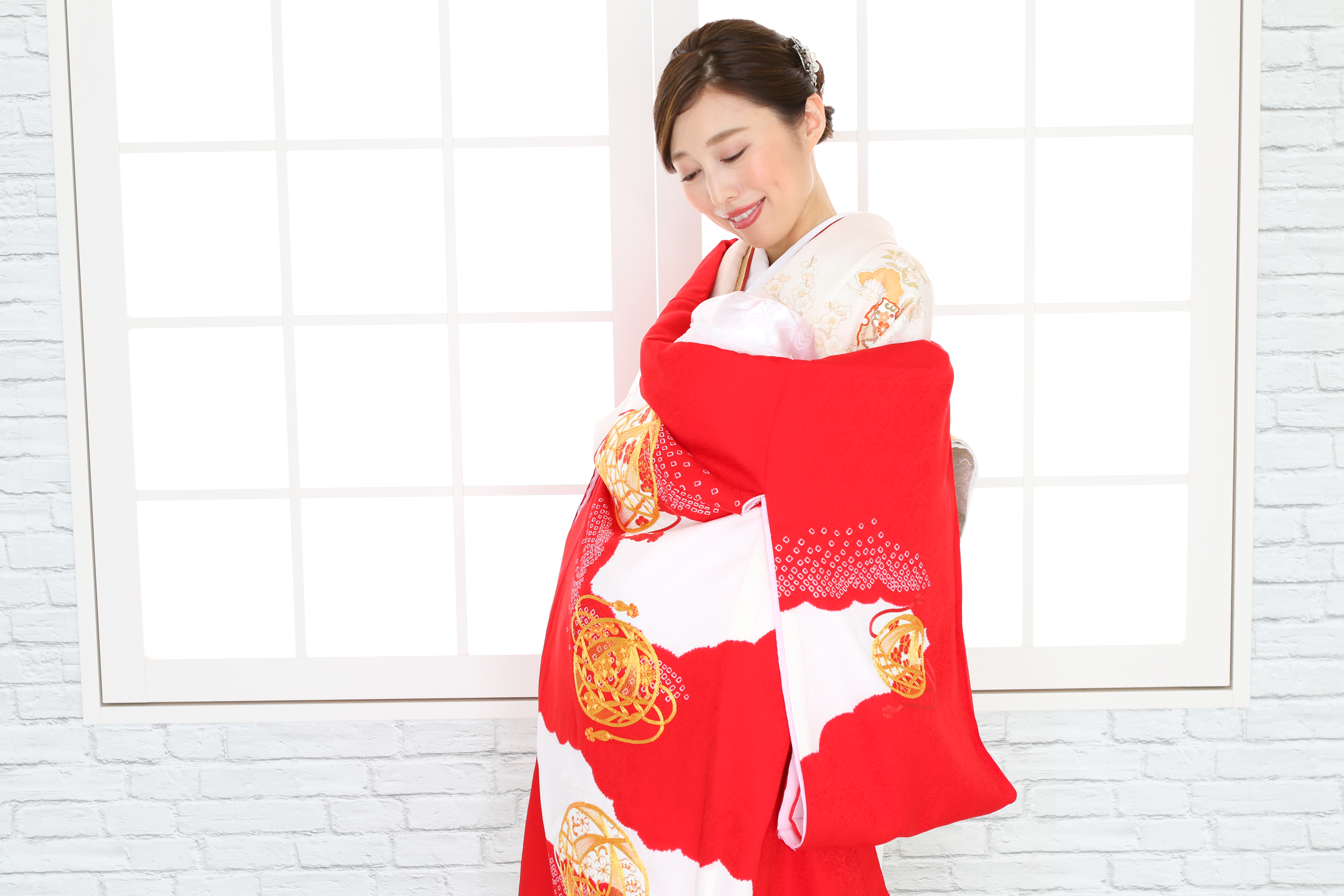

祝着(のしめ)もセットで

母親が、お宮参りで着物を着用するなら、祝着(のしめ)もセットになります。

祝着は、産着(うぶぎ)とも言われ、赤ちゃんを抱っこした上から母親(祖母のように母親以外の場合もあります)が羽織る形になります。

祝着(のしめ)の形は、大人が着用する着物と同じで、サイズが着丈100cm前後、裄丈60cm前後、袖丈50cm前後と、かなり小さめですよ。

袖があるからといって、赤ちゃんの短い腕を通すわけではありません。専用の長襦袢の上に重ねて、赤ちゃんを前からくるむようにし、両袖からでている付属の紐を抱っこする方の背中で蝶々結びにします。

蝶々結びする紐には、御守りや熨斗扇子、でんでん太鼓、犬張子といった小物を吊るすことが多いです(なくても構いませんが、縁起物なのでおすすめ!)。

母親におすすめのお宮参りコーデ

それでは、ここから母親におすすめのお宮参りコーデをご紹介しましょう。

着物の色柄や帯について解説します。

おすすめの色柄

まず、母親がお宮参り用に着物を選ぶ上での大前提は、赤ちゃんより目立たないことです。お宮参りの主役はあくまでも赤ちゃんですからね。

そこで母親におすすめのカラーは、クリームやライトピンク、ライトグリーン、ライトブルーといった淡いテイストのものです。

訪問着|対応身長:153~165cm|サイズ:7~13号|#HAD2836

訪問着|対応身長:155~168cm|サイズ:7~13号|#HADN062

訪問着|対応身長:153~165cm|サイズ:7~13号|JAPAN STYLE|#HAD2812

また、季節によって着用するものを変えるのも大事ですよ。6月〜9月の初夏から秋口にかけては単衣(ひとえ)の着物、それ以外の秋〜春にかけては袷(あわせ)を着るとよいでしょう。

おすすめの帯

訪問着の場合、帯は袋帯がおすすめです。表と裏に別の生地を使い、袋状に縫い合わされている格式の高い帯で、表地に織り柄が入っており、裏が無地です。西陣織に代表されるように大変豪華で華やかなものからワンポイントの柄までさまざまなタイプがあります。

着物は控えめでも、袋帯を付けるとぐっと格式がアップしますよ。

色無地や付け下げになると、帯は、名古屋帯や、やや短くて結びやすい八寸帯がよいでしょう。ただし、あまり地味になりすぎないように、金糸や銀糸の織りが入ったものをチョイスしてください。

季節に応じてアレンジを

訪問着や付け下げは、季節によってさまざまなデザインが楽しめます。お宮参りのシーズンに合わせた色柄を選ぶのがおすすめですよ。

以下の表のように、それぞれの季節をイメージしやすい花や自然の様子がモチーフになっているものがとても多いです。

春 | 桜、牡丹、バラ、藤、松竹梅など |

夏 | 朝顔、紫陽花、杜若(カキツバタ)、菖蒲、鉄線、海や波、川など |

秋 | 菊、紅葉、桔梗、ススキ、萩、ざくろ、吹き寄せ、月など |

冬 | 椿、梅、南天、雪など |

「花が咲く」「実る」など、植物は縁起の良い象徴としての意味合いが強いので、どの季節でも意識して描かれていることが多いです。夏は涼しさを演出するために海や波、川が、冬は雪がモチーフになっているタイプもよくありますよ。

お宮参りの髪型・髪飾りとメイク

続いて、お宮参りでおすすめの髪型と髪飾り、メイクについてご紹介しましょう。

着物以外のこれらのポイントも、母親のお宮参りコーデに大きく影響します。そのため、トータルでご自分がどんな印象になるか、バランスをよく考えながら準備していきましょうね。

お宮参りのおすすめの髪型

ヘアスタイルは、アップスタイルが基本です。生え際はしっかりと立ち上げ、襟足をスッキリと上品に見せるのがポイントです。

ロングヘアなら夜会巻やシニヨンが理想です。ミディアムヘアもシニヨンがいいですよ。前髪を垂らしたり、後毛を出したり、抜け感を演出しないように気をつけましょう。その方が、拝礼時にも髪型が乱れずに美しく保てますからね。

ショートの場合は、髪の長さにもよりますが、可能なら基本マナーであるアップスタイルを目指しましょう。とにかく襟足を綺麗に見せることが大事です。毛の長さが足りない場合は、付け毛などで対応してください。

ボブやベリーショートの方は、アップにできないこともあるでしょう。その場合は、ヘアワックスやスプレーでしっかり固め、シャギーも抑えて毛先が出ないように仕上げてくださいね。

お宮参りにおすすめの髪飾り

お宮参りの母親コーデでは、髪飾りも大事な存在です。目立ちすぎず上品であることが条件のため、種類や特徴は自ずと絞られてきます。

具体的には、かんざしとつまみ細工の2種類です。

いずれにしても、髪飾りはフロントには付けないでください。拝礼の際に落ちたり、万が一赤ちゃんの顔に当たったりしたらとても危険ですからね。必ず後頭部の髪をまとめた部分で固定するようにしましょう。

♦伝統美を引き出すかんざし

お宮参り用の髪飾りでは、かんざしがよく用いられます。

かんざしは、大きく一本足タイプと二本足に分かれますが、お宮参りでは安定感のある二本足がよいでしょう。

漆塗りや鼈甲のバチかんざしは、気品と洗練された印象が演出できますよ。

パール系や、パールビーズのコームかんざしもおすすめです。ラインストーンや小さなパールがあしらわれているものなら、漆のかんざしもよいでしょう。Uピンタイプもコンパクトで可愛いですよ。

♦控えめ上品なつまみ細工

つまみ細工は、小さな布を折りたたんだり、重ね合わせたりして桜や菊、蝶や鳥などの模様を形作る日本ならではの繊細で美しいアイテムです。パターンは無限にあるのでだれとも被らない点は大きな魅力ですよ。手先が器用なら自作もおすすめです。

ただあまり可愛くなりすぎないように、トーンを落とした落ち着いた色使いのものがよいでしょう。

♦季節感も意識して

髪飾りは、季節感もぜひ意識してみてください。

留袖の柄が、春夏秋冬でそれぞれ違った特徴があるので、それに合わせて髪飾りも変えてみるとよいでしょう。

とくにバチかんざしは、春なら桜や梅、夏なら朝顔や紫陽花、秋は紅葉、冬は椿など、柄が違うだけで雰囲気がガラリと変わるものですよ。

カラーも、春はピンク、夏はブルー、秋はオレンジやブラウン、冬は雪を思わすシルバーやホワイトなど、季節をイメージさせるものがあしらわれていると、留袖と実によくマッチします。

| 訪問着におすすめの髪飾りは?シーンに合った選び方やヘアスタイルとの相性・注意点も紹介! 訪問着におすすめの髪飾りや選び方を詳しく解説しています。訪問着に合うヘアスタイルも紹介。合わせてご覧ください。 |

お宮参りで避けたい髪飾り

お宮参りでは、成人式の振袖コーデの時のような華やかで派手なもの、またチャラチャラして品のないものは避けましょう。

具体的には、以下のようなものになります。

- 造花

- プリザーブドフラワー

- 生花

- リボン

- 水引や紐

- 金箔・ラメ

- 帽子・ヘッドドレス

動くたびに揺れるタイプのかんざしもNGですよ。

お宮参りにおすすめのバッグと草履

お宮参りにおすすめのバッグと草履は、フォーマル用が基本です。品の良いゴールドやシルバーでバッグと草履がセットになっていることが多いので、すぐに見つかると思いますよ。

無地でも良いですし、着物や帯の柄と似たような柄があしらわれたものもおすすめです。

実際には赤ちゃんを抱いていることがほとんどなので、バッグをもつ機会が少ないかもしれません。でも礼儀として持参していくとよいでしょう。

| 訪問着におすすめの草履とは?選び方のポイントやバッグとのセット・保管方法・通販も! おすすめの草履の選び方や歩くコツを詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 |

お宮参り用のメイク

メイクや髪型も着物と一緒で、あくまで主役は赤ちゃんであると意識して、控えめで上品な仕上がりにしましょう。

成人式では、華やかな振袖に負けない派手めのメイクとヘアスタイルにしたという方も多いのではないでしょうか。でも、お宮参りの場合は、華美にするほど目的と雰囲気を理解していない残念な母親になりかねないので、注意してくださいね。

その意味でもナチュラルメイクを基本として、チークやアイメイク、リップは濃くならないように、ファンデの厚塗りも控えましょう。

ネイルやアクセサリーはNG

お宮参りでは、基本的にアクセサリーやネイルはNGです。

お宮参りに訪問着などの正装でお出かけする場合、アクセサリー類は一切身につけないのがルールだからです。

とくにお宮参りでは、赤ちゃんのお世話をすることが多いため、アクセサリーで怪我をさせては大変です。ただ指輪だけは例外で、平打ちの結婚指輪や婚約指輪に限ってはOKですよ。

ネイルも、どうしてもという場合は、ピンクやベージュなど華美にならないものがよいでしょう。

お宮参りの注意事項

お宮参りに際しての注意事項を9つご紹介しましょう。

- 赤ちゃんとご自分の体調管理を最優先

- 授乳対策をしておこう

- 祝着を着せる練習をしておこう

- 祝着を羽織るタイミングに注意

- 祝着と長襦袢・小物はセットしておこう

- ご祈祷と初穂料を準備しておこう

- 食事会と写真館は早めに予約を

- 父親の服装

- 転ばない対策を

赤ちゃんと自分の体調管理を最優先

出産後は産後の肥立ちが気になるところです。

母親によってさまざまですが、以下のような症状で苦しむケースもあります。

- めまい・立ちくらみ

- 頭痛・肩こり・貧血

- 目が疲れる

- 微熱が続く

- イライラや不安・抑うつ

など。

もちろん赤ちゃんも生後まもないですから、体調には細心の注意が必要ですよ。

上記のような症状があれば、医療機関を受診するのはもちろん、決して無理をしすぎず、日頃の家事や炊事、そしてお宮参りの準備もパパやご両親、兄弟姉妹などの手を借りるようにしましょう。

余程辛い場合は、思い切ってお宮参りを延期するくらいの勇気も大切ですよ。お宮参りはいつでも行けますからね。

授乳対策をしておこう

赤ちゃんへの授乳は、自宅で済ませておくと安心です。着物のまま出先で授乳させるのは大変だからです。外では哺乳瓶を使ってミルクを飲ませてあげるようにしましょう。

また母乳が多く出る方は、母乳で着物が濡れるのを防ぐために母乳パッドを使うのもおすすめですよ。途中で交換できるように複数枚用意しておくと安心でしょう。

祝着を着せる練習をしておこう

祝着をお宮参りの当日に初めて着用するというのは、リスクが高いです。上手く着付けられないだけでなく、予想外に時間がかかってしまってお宮参りに遅れる可能性があるからです。

必ず、「だれが」「当日のどの段階で」「だれに」着せるのか、を決めて練習をしておきましょう。ポイントは、祝着の柄や紋が正面から綺麗に見えること。背中で美しく蝶々結びをし、御守りなどの小物が綺麗に揃っていることも大切です。

レンタルの場合は、小物もセットという例が多いですが、そうでない場合は、購入しなければなりません。その手配も早めにしておきましょう。

祝着を羽織るタイミングに注意

祝着は、自宅ではなく、お宮参り会場でご祈祷が始まる直前に羽織るのがおすすめです。

あまりに早くから羽織ってしまうと、赤ちゃんを締め付けるうえ、母親も窮屈で動きにくくなるからです。

訪問着や付け下げなどを着用し、帯でしっかり締めた状態でさらに赤ちゃんを抱くとなると思った以上に負担になりますよ。

お宮参りの神社やお寺が近ければよいですが、車や電車に長時間揺られてとなると、余計に疲れが溜まりやすくなるでしょう。

すると肝心のご祈祷の時間には、赤ちゃんともどもグッタリという残念な展開になりかねません。

とくに夏は暑さが厳しいので、脱水症状や熱中症のリスクも高まるでしょう。

こうしたことを考えると、祝着や小物は綺麗に畳んで風呂敷で包むなどして持参する方が安心です。

祝着と長襦袢・小物はセットしておこう

祝着と長襦袢は、羽織りやすくするためにあらかじめ重ねてセッティングしておくと楽です。ただしその場合は、祝着にシワがよったり、でんでん太鼓や犬張子などの小物が潰れないように注意してくださいね。

ご祈祷の予約と初穂料を準備しておこう

ご祈祷は、必ず予約が必要です。当日に出向いていきなりは難しいため、早めに連絡して都合の良い日程を押さえましょう。

大安はとても人気があるのと、その後の食事会や写真撮影などの段取りを考えて午後より午前中が混むケースが多いようなので、気をつけてくださいね。

とくに大安にこだわる場合は、早めの予約がおすすめですよ。

差し支えがないなら、無理して午前にするより午後の方が母親や赤ちゃんの負担が少なくてよいでしょう。

ただし夏に限って、最近の猛暑はとても厳しく、脱水や熱中症のリスクもあるので、比較的涼しい午前中の方がよいかもしれませんね。

またお宮参りでは初穂料を納めるのが礼儀です。初穂料の相場は5,000円〜1万円と言われますので、忘れずに用意しておきましょう。

食事会・写真館は早めに予約を

食事会と記念撮影のスタジオ予約も必要です。

いずれもお宮参りの当日に行うなら、アクセスの良い場所を選択することが大事でしょう。とくに赤ちゃんは生後1ヶ月しか経っていないので、あまりあちこち連れ回すのはおすすめしません。

食事会は自宅で行うとか、写真撮影は別の日に改めるという考えも含めて、ベストの選択肢を検討してはいかがでしょうか。

父親の服装

母親と赤ちゃんの服装ばかり説明してきましたが、父親のコーデも大切です。

多くの場合、母親や赤ちゃんが和装でも、父親はスーツというケースがほとんどです。その場合は、ブラックフォーマルが基本。

お持ちでなければ、着物レンタルなら一万円以下くらいで借りることもできますし、ダークなビジネススーツでもいいですよ。

ネクタイは、季節感を意識して春から夏にかけては明るいもの、秋から冬は落ち着いたトーンをチョイスするとよいでしょう。

ただし、写真撮影を別日に行う場合は、写真館で羽織袴などの和装を借りるのもアリでしょう。

転ばない対策を

お宮参りでもっとも気をつけないといけないことは、絶対に転ばないという点です。母親だけでなく、赤ちゃんに大怪我を負わせてしまう恐れがあるので、十分な注意が必要ですよ。

着物を着て歩くときは、とにかくゆっくり小さな歩幅でというのが基本。やや内股で、裾から足首が出ない範囲で歩きましょう。このとき、足の裏は天(草履の上面)に付けたまま、かかとではなくつま先から着地するようにします。すると自然に歩幅が小さくなりますよ。

こうして歩くと安全なだけでなく、所作としてとても美しく見えるため一石二鳥です。

また、草履も高さがあるものは、つまずいたり、草履同士が当たって転んだりする原因になりかねません。本来、訪問着などの正装の場合、草履は高さがあるものほど格が高いのですが、お宮参りでは主役は赤ちゃんですし、安全に配慮して安定感のある低いものでも構いませんよ。

不慣れな方は、必ず事前に歩く練習をしておいてくださいね。

訪問着・付け下げ・色無地の着付けステップ

ここからは、訪問着や付け下げ、色無地の着付け、さらに祝着を羽織る手順を解説しましょう。

「肌着と足袋を着る→長襦袢を着る→着物を着る→帯を結ぶ→祝着を羽織る」というプロセスで説明します。

ステップ1:肌着と足袋を着る

まず肌着を着ますが、体型が綺麗に映るためには和装ブラジャーがおすすめです。その上にショーツや、寒い季節でしたら薄手のヒートテックもよいでしょう。そして肌襦袢に袖を通します。必要に応じてこの上からタオルや手拭いで補正してください。

また足袋も最初の段階で履くようにしてください。最後でいいと思うかもしれませんが、それだと帯が邪魔して前かがみになると苦しくて大変です。

ちなみにお宮参りで訪問着や付け下げ、色無地を着用する際は、白足袋が基本ですよ。

ステップ2:長襦袢を着る

長襦袢を着る前に、長襦袢の襟元の内側から衿芯を通します。外側から通しても良いのですが、表側に凹凸ができることがあるので気をつけてください。

次に長襦袢に袖を通して、衣紋を抜きます。衣紋は横から見た時に45度を目安にすると綺麗ですよ。衿は、右が下、左が上になるように重ね、喉のくぼみのところで左右がクロスするように調整します。

長襦袢の衿の形が崩れないように押さえながら、腰紐の真ん中をもって鳩尾にあて、アンダーバストに這わせるようにして後ろに回します。

そのままクロスさせて前にもってきたら、しっかりと左右に引っ張って締めつけます。これが弱いと着崩れの原因になるので、苦しくならない程度に強めに締めてくださいね。

腰紐をもったまま両手を斜め下に下げ、上の腰紐よりも5cmほど下、やや右か左にずらしたところで蝶々結びをし、余った部分は腰紐にねじ込んでおきます。

次に背中に手を回し、背中心をつまんで下に引っ張り、余分なシワやたるみを補正します。

最後に伊達締めを腰紐よりやや上のラインでピッタリ巻いたら完成です。伊達締めの目的は、衿を綺麗にキープすること。それを意識してたるまないように締めてくださいね。

ステップ3:訪問着(付け下げor色無地)を着る

訪問着の多くは、広衿のため着る前に半分に折ってスナップボタンで固定します。ボタンがない場合は、半分に折るだけで大丈夫です。

長襦袢の袖をもちながら着物に左右の袖を通して羽織ります。

左右の掛け衿を胸の前でピッタリ揃えて軽く前に引っ張り、背中心を合わせます。

長襦袢と着物の衿を重ねたまま、衣紋の中心から左右どちらかに10cmほどずらした所を着物クリップで留めます。

衿先から15cmくらいの所を左右の手でそれぞれ掴んで一旦左右に広げ、裾線が床に擦れるギリギリの高さに合わせます。

そのまま左手を右脇下あたりにもっていき、訪問着や付け下げの柄が綺麗に正面にくるのを確認したら、右手で衿を引っ張りシワを伸ばします。

衽線(おくみせん)が右足の甲につく位の長さに、裾の長さを再度調整して、左手を開き、右衿を左脇下に入れます。

次に左衿を右脇下にもっていき、裾線を水平に合わせ、ズレないように脇部分を右手で押さえておきます。

右手で押さえているポイントに腰紐の真ん中をもっていき、ヘソの高さで左右からぐるりと一回りさせ、前でしっかり引き締めてから、長襦袢の時と同じようにセンターからやや右にずらした所で蝶々結びして、余った部分は腰紐にねじ込んでください。

両手を左右の身八つ口に入れて、おはしょりを整えます。

そのまま左手で右衿を掴み、右手は身八つ口から出して左衿を掴み、両手を同じ高さで外側に向かって3回ほど引っ張ります。その流れで左手は固定したまま、右手で裾の端を太ももの高さで外側に引っ張りシルエットが綺麗になるように整えます(「裾すぼまり」といいます)。

左手はまだ固定したまま右衿の形を整えます。このとき、長襦袢の衿が2cmくらい見えるように調整すると綺麗ですよ。

右衿に、左のアンダーバストより少し下あたりの位置で和装ベルトのクリップを留め、和装ベルトの先を左の身八つ口から出して後ろからくるりと巻き右手に持ち替えます。

左上前の衿を左手で右斜め下に引っ張りながら右と対象になるように衿幅を整え、左のクリップと同じ高さで右側もクリップを留めます。

両手をそれぞれ脇の下に入れて生地をつまんだら、背中のシワを取るために背中心がズレないようにしながら外側に引っ張ります。

衿周辺の形を最終形にするつもりで美しく整えたら、和装ベルトの位置で伊達締めを巻いて固定します。

さらにもう一度背中のシワを取るために両手を左右の脇に入れて指でつまんで外側にズルズルと引っ張ります。

衿に留めた着物クリップをはずしたら完成です。

ステップ4:帯を結ぶ

お宮参りの帯結びは、「二重太鼓結び」や「ふくら雀」「文庫結び」などが主流です。

この記事では、とくに格式の高いシーンで多く用いられる袋帯を使った二重太鼓結びの方法をご紹介しましょう。

二重太鼓結びをマスターできれば、どこに行っても恥ずかしくありません。余裕があれば他の結び方にも挑戦してみてくださいね。

まず、帯の手先を半分に折って、折山が外に来るようにしながら、左の肩に後ろから背負うように掛けます。帯の先端は、先ほどステップ3の最後に着物の上に巻いた伊達締めのあたりのポイントで、左手を使って押さえておきます。

帯の反対を右脇の下から引っ張り、そのまま腰に一巻きして、左手を帯の先端から外して巻いた帯の中に挟んで固定。左手の指で背中の一巻き目の帯を押さえながら右手でしっかり帯を引き締めます。

そのまま二巻き目に入りますが、その前に帯に帯板を正面の位置で帯の中に入れてから巻いて、しっかり右手で締め付けます。この時に先ほどと同じように左手の指で背中の一巻き目の帯を押さえながら右手で帯を引っ張るとしっかり締まりますよ。

左肩に掛けていた帯を後ろに落としたら、左手でその帯を腰から下に向かって強めに引っ張ります。そのまま左脇に向かって三角に折り、すでに巻いている帯に沿わせるようにして前にもっていきます。

と同時に、右手の帯をその上で山を作るように背中のセンターで垂らし、その下に仮紐Aを通して前で強く結びます。

後ろで垂らしてある帯を左右に開いたらその上から別の仮紐Bで強く結びます。

帯揚げで帯枕を包んでゴムで留めます。

後ろに垂れている帯を左脇下から正面に持ち上げ、帯の端が真下を向くように垂らして胸の高さで押さえ、そこに帯枕を横長にあてたら(帯枕は山側が外、平たい側が体に付くようにします)上から余っている帯を被せます。

そのまま太ももに付けるようにしながら後ろのセンターに回して、帯枕を巻いた帯揚げの両端を左右の手でもって、ランドセルを背負うイメージで垂直に胸の後ろに向かって引き揚げます。

これでお太鼓の基礎ができますから、帯枕を体の前で結んだら、仮紐Bを外します。

お太鼓の下部分が垂れていますから内側に入れるようにして引き揚げ、お太鼓を理想の形に整えたら仮紐Cで結びます。

手先の仮紐Aをほどいたら、(手先を)お太鼓の中を左から通して、右側に出し、そのまま帯締めで固定します。

お太鼓を留めていた仮紐Cをほどき、帯揚げやおはしょりなどの形を整えたら完成です。

ステップ5:祝着を羽織る

続いてメインの祝着ですが、これは赤ちゃんではなく、抱っこする方(母親が多いと思います)に羽織らせるイメージです。

長襦袢と重ねた祝着を風呂敷などから取り出して、落とさないように注意しながら左右の紐をもって広げます。このとき、祝着を着せる方は、赤ちゃんの頭と反対側に立つようにしましょう。

赤ちゃんと反対側の相手(祝着を羽織る方)の肩に祝着の半分を掛けて、落ちないようにクリップで相手の衿部分に留めてください。(クリップで留めずに着物をもったまま、もう片方の手を相手の後ろ側までもっていくのは、ほぼ不可能だからです)

このとき、御守りやでんでん太鼓などの着物を祝着と長襦袢の紐に通した状態で、同じく上記のクリップを使って留めておくと後で結びやすくなりますよ。

クリップで留めた方と逆側の紐を、赤ちゃんを顔の下を這わすようにして相手の背中側にもっていきます。このとき、祝着の柄や紋が綺麗に見えるようにシワを作らずにピンと張るのがポイントですよ。

相手の脇の下を通してきた紐に、クリップ柄の紐から小物を移して、なるべく高い位置(相手の肩甲骨の上部あたり)で蝶々結びしてください。

その後、小物類を背中のセンターあたりにもってきて、見映えの良いように並べます。

もう一度、正面から柄や紋が隠れていないことを確認し、スタイを祝着の上に出して綺麗に広げたら終了です。

無理ならプロに!

着付けは、着付け教室に通うなどしてご自分でできるようにしておくと大変便利です。でもそうでない場合は、無理せずプロの着付け師にお願いして着付けてもらうのもよいでしょう。

とくにお宮参りの場合は、産後の肥立ちによって体調が不安定になりがちです。そのような中、赤ちゃんのお世話と着付けを当日に行うのは、ハードルが高いかもしれませんよ。

時間と気持ちに余裕を持たせる意味でも、自前の着付けにこだわりすぎないようにしてくださいね。

お宮参り当日の持ち物チェック

お宮参り当日はバタバタするので、持ち物チェックリストを作っておき、前日までに準備をしておくと安心ですよ。

季節によって、必要なものが違ってくるので気をつけてくださいね。

- 祝着・長襦袢・小物(祝着を着せる際に着物クリップや洗濯バサミがあると便利)

- 赤ちゃんの着替え(ロンパース・おくるみなど)

- 初穂料

- オムツセット・おしり拭き

- 粉ミルク・哺乳瓶・熱湯と白湯を入れた保温ボトル

- 授乳ケープ

- 抱っこ紐

- タオル・ガーゼ・ハンカチ・ティッシュ

- メイク道具

- カメラやスマートフォン

- 携帯扇風機・扇子(夏用)

- 使い捨てカイロ(冬・晩春・早春用)

- 虫除けスプレー・日焼け止め

- 赤ちゃん用ブランケットやポンチョ・靴下(冬用)

お宮参りコーデは着物レンタルがおすすめ

お宮参り用の訪問着や付け下げ、色無地が必要な場合は、購入するより着物レンタルがおすすめです。その理由について解説しましょう。

コスパがいい

お宮参り用の着物は、そう何度も繰り返し使用するわけではありません。最近では出産回数が昔に比べて減少しているので、1回限りというケースも珍しくありません。そのためにわざわざ着物を購入するのは、コスパがいいとは言えないでしょう。

その点、着物レンタルであれば安いものなら1万円前後で借りることができます。祝着も同じかそれより安い金額でレンタル可能です。

しかもキャンペーンなどで通常より安い料金で貸し出しているケースも少なくないため、かなりコスパがいいですよ。

小物がセットでレンタルできる

着物レンタルの場合は、セットで小物も借りることができます。お宮参り用の着物は、それだけあればいいわけではありません。

長襦袢や帯あげ、帯締め 、重ね衿、肌着、腰紐、伊逹締め、帯板、帯枕、衿芯、和装ベルト、 草履、足袋など数多くの小物が必要になります。赤ちゃん用にも帽子やよだれかけ(スタイ)、御守りなどがいります。

購入の場合は、これらの小物もすべて買い集めなければなりませんが、着物レンタルはレンタル料金に含まれているため、かなりお得ですよ。

e-きものレンタルで訪問着のレンタルを申込みいただくと下記の15点がセットになっていてとても便利です。

- 着物

- 長襦袢(白半衿付き)

- 袋帯

- 帯揚げ

- 帯締め

- 重ね衿

- 肌着(ワンピースタイプ)

- 腰紐(4本)

- 伊達締め(2枚)

- 和装ベルト

- 帯枕

- 帯板

- 衿芯

- 草履バッグセット

- 足袋(新品プレゼント)

e-きものレンタルで祝着のレンタルを申込みいただくと下記の4点がセットになっています。

- 着物+長襦袢

- 帽子

- よだれかけ

- お守り

好きなデザインやブランドが選べる

着物レンタルは、ラインナップが豊富な点も魅力です。訪問着や付け下げの場合、成人式用の振袖や卒業式の袴などと違って、ユーザーの年齢層はまちまちです。もちろんサイズもさまざまですよね。

購入の場合は、年を重ねたり、体型が変わったりすると着れなくなる可能性がありますが、着物レンタルだとその時の年齢や目的に合わせたデザインやサイズの訪問着をチョイスできます。

訪問着や付け下げは色んなブランドや有名デザイナーがデザインしており、毎年のように新作もリリースされるため、レンタルの方が流行にキャッチアップできるでしょう。

手続きが楽

着物レンタルには、ネット店舗とリアル店舗の2種類があります。とくにネット店舗の場合は、スマホがあればすべての手続きが済むのでとても便利です。

アカウントを作り、画面上でカタログからお気に入りの商品を選んだら、そのまま申し込んで決済するだけです。わざわざお店に出向かなくても、ご家族と相談して自宅から予約したり、お友達と一緒に選んだりできるのも嬉しいですよね。

急なニーズにも対応できる

着物レンタルは、急なニーズにも対応できます。とくにネットレンタルの場合は、24時間・365日いつでも予約できるので、洋服の予定が直前で和装に変更したとしても間に合うでしょう。参加メンバーが増えても、その方たちの着物や小物も含めて対応可能ですよ。

無料で郵送される

ネットレンタルの場合は、スマホから申し込むと、予約した日時に着物が郵送で届きます。しかも、返却を含めて配送料無料の場合もあるので、とってもお得です。

出産して1ヶ月というのは、とくに母親は赤ちゃんのお世話に必死で、着物どころではないというのが本音。そんな時に、郵送で一式を届けてもらえたら、かなり楽ですよ。

クリーニングが不要

着物レンタルは、使用後のクリーニングが要りません。訪問着や付け下げのクリーニングは、一着につき数千円から1万円前後かかるのが一般的です。かさばるため、クリーニング店に持っていくのも楽ではないでしょう。そうした手間とお金がかからないというのは、お得感がありますよね。

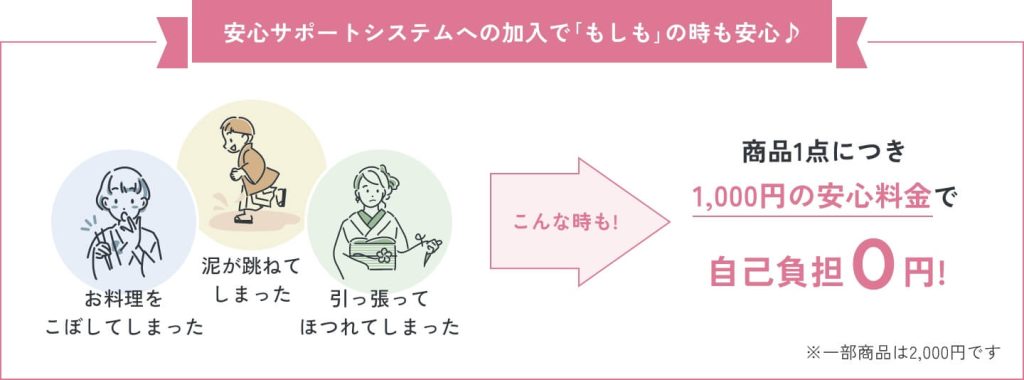

ひどく汚したり、破いたりした場合は、クリーニング代や補修費が請求されることがあります。ただそのような場合に備えて、1,000〜2,000円くらいで入れる保険が用意されていることが多いので、心配な方は入っておくとよいでしょう。

e-きものレンタルでは、衣裳のレンタルをしていただいたお客様が加入できる「安心サポートシステム」をおすすめしています。

詳しくは、 ご利用ガイド▶安心サポートシステム をご覧ください。

使用後の手入れや収納が不要

購入の場合は、使用後にクリーニングしたり、定期的に陰干ししたりと何かと手入れが大変です。着物や祝着は収納にも場所をとります。着物レンタルでは、そのようなことが一切必要ないためとても便利で余分な手間がかかりません。

まとめ

母親のお宮参りコーデでは、訪問着や付け下げ、色無地が基本です。

赤ちゃんの出産をお祝いする晴れの日ですから、明るめのデザインがよいでしょう。とくに訪問着や付け下げの場合は、季節を意識した柄をチョイスするのがおすすめです。

ただし、主役はあくまでも赤ちゃんのため、くれぐれもご自分が目立ちすぎないように気をつけてください。

髪型や髪飾りについても同じです。スッキリと品よく、控えめに、を意識するとよいですよ。

着付けは、ご自分でできればよいですが、産後まもない時期のため、無理をせずプロに着付けてもらうのもよいでしょう。また祝着についても、いきなり当日に着るのは上手くいかない恐れがあるのでおすすめしません。着付けてもらう人と着付ける人を早くに決めて何度か練習しておくようにしましょう。

e-きものレンタルでは、お宮参り用の祝着や母親用の訪問着・付け下げ・色無地がご入用の皆様を経験豊富なスタッフが全面的にサポートいたします。

愛知で創業50年以上の歴史を持ち、トレンドから根強い人気の定番まで幅広いラインナップを数多くご用意しております。小物もスタッフが無料でコーディネートしてお送りしますので、初めての方もご安心ください。

皆様のご利用を心よりお待ち申し上げております。