着物の柄には意味がある!季節・シーン別のおすすめや紋様の基礎知識をご紹介

着物の柄には意味がある!季節・シーン別のおすすめや紋様の基礎知識をご紹介

着物を選ぶ際にもっとも目が行くのは、柄とカラーですよね。

成人式や結婚式ならカラフルで華やかなタイプが人気ですし、格式の高いパーティーやお茶会なら気品や慎ましさを感じさせる色柄が重んじられます。

とくに柄は、四季折々の草花や生き物、自然の表情などが、ときに大胆に、あるいは繊細にあしらわれており、着る人だけでなく、それを見る人たちをも魅了する力があります。

今回は、そんな着物の柄についての特集です。季節やシーンで使い分ける柄や、代表的な柄の意味や魅力について詳しく解説します。ぜひ着物を選ぶ際の参考にしてくださいね!

着物の柄が意味するものとは?

着物の柄には、実に多くの種類がありますよね。とても華やかで美しいものから、清楚で控えめなタイプまでさまざまですが、それらは単なるデザインではなく、何らかの意味が込められていることが少なくありません。

柄には意味がある

着物は縁起物としての役割も果たしているので、とくに結婚式や成人式、入学式、お宮参りといった晴れの日には、柄の意味を意識して場にふさわしいデザインを身につける習慣があります。

後ほど詳しく解説しますが、例えば成人式や結婚式なら、昔からとても縁起がいいとされている吉祥文様や有職(ゆうそく)紋様などは人気が高いですよ。

人生で一度きりの大事な門出ですから、単に好みだけでなく、家内安全や健康長寿、子宝や財運などに恵まれるようにと先々の幸せを願う気持ちも込めてベストの柄をチョイスします。また、着物の作り手側もそのような意味合いを意識して丁寧に心を込めてデザインしていることを理解できるとよいですね。

柄選びは大事なマナー

着物は、会った瞬間に柄やカラー、全体のシルエットが目に飛び込んできます。とくに結婚式や成人式、大事なパーティーなどでは、自分の好みだけでなく、シーンの目的や出席する人たちの顔ぶれや立場などをよく考えて着物を選ぶことが大事ですよ。

例えば、結婚式なら花嫁さんより華やかで目立つ柄は、NGです。ご自分は主役ではないですからね。

また、椿がドンと大きくあしらわれたタイプの着物がありますが、椿は花ごとボトっと散るため、縁起が悪いとされることもあります。

蝶も大変美しく、見映えがしますが、花から花へ飛んでいくことから「移り気」「浮気」を連想させるため、とくに着物に詳しいシルバー層の方には嫌われるケースがありますよ。

こうしたお祝いの場では、お相手や主催者に対して失礼にあたらないかを十分に気をつけて柄選びをする必要があるでしょう。

柄によって見た目の印象は大違い!

着物の柄は、「デザイン」と「あしらわれている場所」によって、見た目の印象がずい分と違ってきます。

例えば、訪問着は上半身から下半身まで広い範囲で柄が配置されています。そのため、とても華やかな印象が強いです。

それに比べると、付け下げは柄が飛び飛びで入っているだけなので、やや落ち着いた印象に。留袖も華やかで格は高いですが、下半身にしか柄がありません。

春先の着物でも、桜だけがあしらわれているものと、松竹梅や菊、花菱や七宝、亀甲といった有職紋様がふんだんに織り交ぜられたタイプでは、同じ花がメインでも印象がまったく異なります。

また、柄ではありませんが、最近では着物のカラーに「くすみカラー」や「ニュアンスカラー」も数多く登場しており、若い方を中心に大変人気です。彩度の低い、ダスティーでスモーキーな味わいある色合いが特徴で、レトロでありながらもモダンな印象な魅力です。

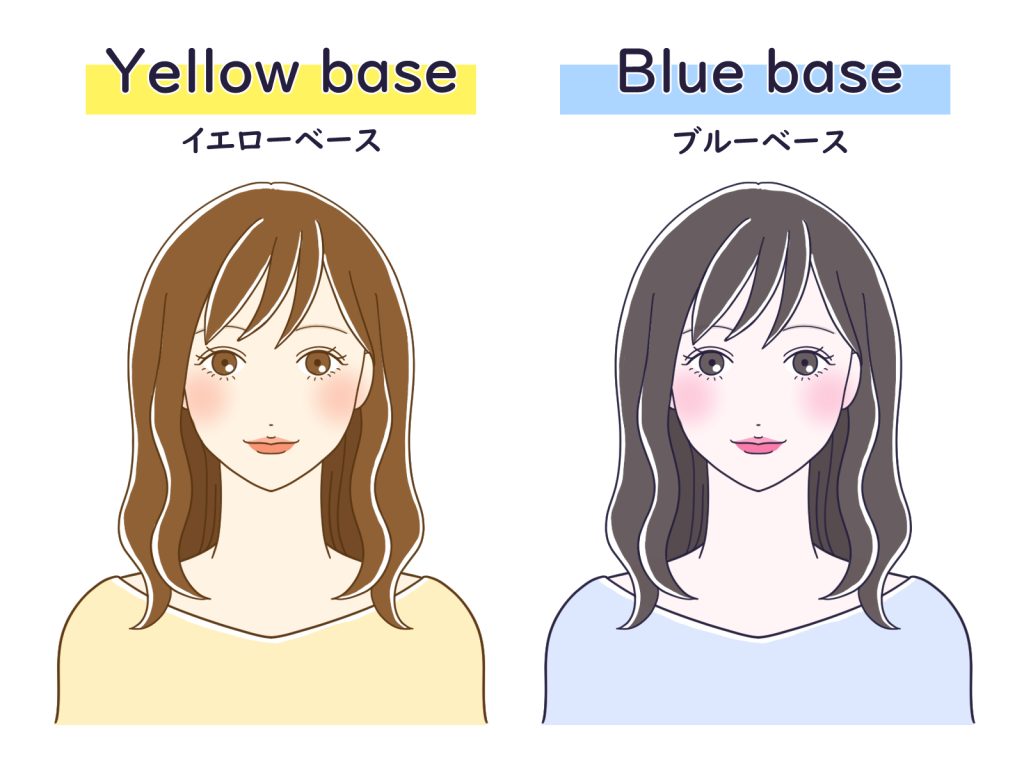

また、人にはパーソナルカラーといって、肌や髪の毛の色、骨格などによって似合う色の系統が違います。そのあたりを無視して選んでしまうと、「柄は素敵だけど、その人にはどこか違和感がある」という残念なケースもあるので注意が必要ですよ。

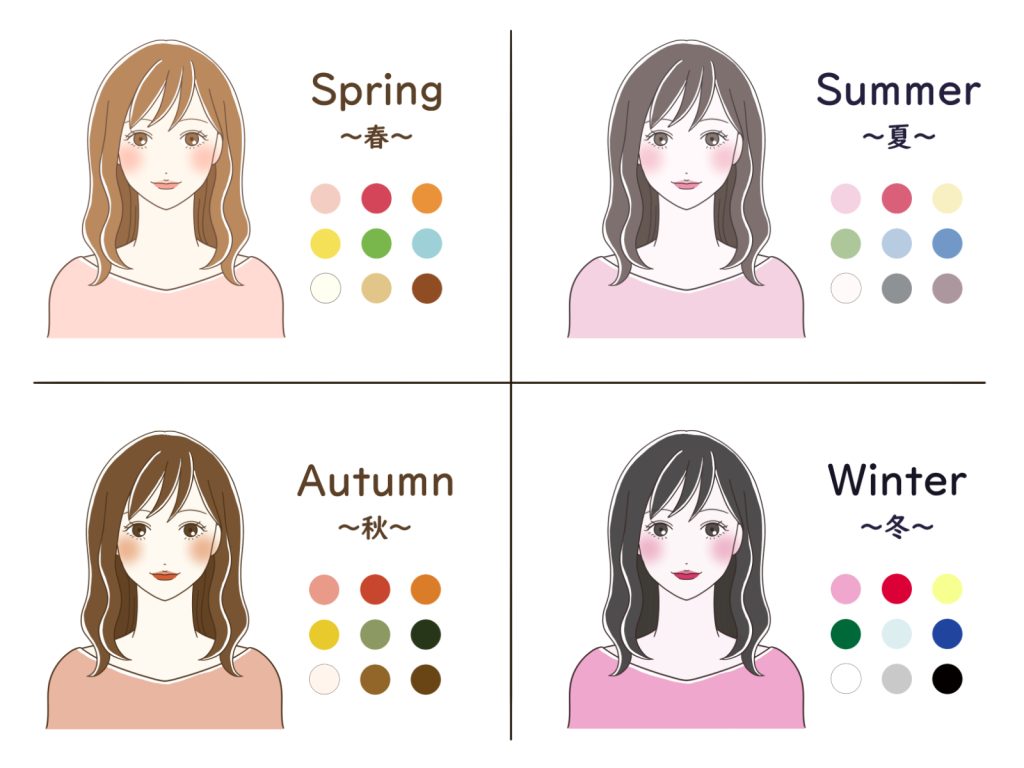

ちなみにパーソナルカラーには大きく分けて、イエローベース(イエベ)とブルーベース(ブルべ)の2つのタイプがあり、さらにイエベは春と秋タイプ、ブルベは夏と冬タイプというように全部で4つに分類されます。

イエローベース(イエベ) |

|

ブルーベース(ブルベ) |

|

いかがでしょうか?これらの特徴に当てはめてみるとご自分がイエベかブルベかがわかるはずですよ。

イエベ春の方は肌が明るめで瞳がライトブラウンという特徴があり、明るくクリアな色が似合います。

イエベ秋の方は肌がやや暗めで瞳がブラックかそれに近いブラウンで、深みのある落ち着いた色がマッチします。

ブルべ夏の方は肌が青白く透明感があり、瞳が明るいブラウンで、ソフトで涼しげな色がピッタリ。

ブルべ冬の方は肌が白く瞳はブラックで、クールで鮮やかな色が似合いますよ。

季節で選ぶ着物の柄

季節と着物の間にはとても強いつながりがあります。着物は、日本の伝統的な趣(おもむき)や粋(いき)がずい所に散りばめられているファッションアイテムなので、四季がはっきりとしている風土的特徴を見事に表現しています。

春を強調した躍動的なデザインや、実りや物憂げさを演出する秋らしい柄など、自然の移ろいを意識して着物選びをすると、センスの良さがキラリと光りますよ。

ルールとしては、季節の半月〜1ヶ月先取りして選ぶのが良いとされています。

「半月」前というのは、古来からカレンダー代わりに季節の目安とされてきた「二十四節気(にじゅうしせっき)」がベースにあります。

二十四節気は、一年を24等分した(ちょうど半月です)暦のことで、有名なものでは、春分・秋分・立春・立秋・夏至・冬至などがあります。他にも、啓蟄や処暑、大寒、芒種など、現代のカレンダーや手帳にも記載されていますよ。

各季節に用いられる人気の柄には、以下のようなものがあります。ただ、柄によっては、季節に関係なくいつ着用してもよいものもありますよ。

春 | 桜、牡丹、バラ、杜若(かきつばた)、菖蒲、藤、蝶、竹、燕、霞(かすみ)、柏 |

夏 | 紫陽花、朝顔、撫子、柳、鉄線、百合、睡蓮、流水、トンボ、花火、風鈴、団扇 |

秋 | 菊、桔梗、紅葉、萩、ざくろ、※吹き寄せ、ぶどう、稲、ウサギ、※竜田川 |

冬 | 椿、松、梅、雪、竹、月、南天、水仙、蘭、松葉、羽子板、凧 |

季節を問わない柄 | 吉祥文様、有職文様、幾何学文様、市松模様、矢絣、鶴、亀、鴛鴦(おしどり)、扇、大小あられ、文字文様(「福」「寿」「夢」といた縁起の良い文字が柄になっている)、空想上の生き物やそ植物(鳳凰、天馬、龍、宝相華(ほうそうげ)など) |

※吹き寄せとは、風で落ち葉や枯葉が寄せ集められた様子を表したもの。

※竜田川とは、奈良県にある大和川の支流で真っ赤な紅葉が流れることで有名。王朝和歌でも数多く詠まれており、料理の竜田揚げは、この川が赤く染まることが語源。

季節を意識する上では、柄だけでなく着物自体のカラーもとても大切になります。

具体的には、季節感を演出する色を意識的にチョイスすることです。

- 春・・・ピンク、萌黄、クリームなど

- 夏・・・ブルー・パープル・グリーンなど

- 秋・・・赤・茶色・エンジ・オレンジ・深緑など

- 冬・・・白・黒・紺・こげ茶・グレー・濃い赤・深緑など

先ほど説明したパーソナルカラーを基準にして、季節ごとにもっとも似合う色柄の着物をチョイスできるとよいでしょう。

シーンで選ぶ着物の柄

シーンを意識して着物の柄をチョイスすることも大事です。

具体的には、フォーマルとセミフォーマル、そして普段使いの3つに分けることができます。

シーン | 着物の種類 | おすすめ柄(模様) | |

フォーマル | 結婚式・成人式・格式の高いパーティーや叙勲・褒賞など | 留袖・訪問着・振袖・色打掛・引き振袖 | ・吉祥文様・有職文様 ・季節感を意識した豪華で明るい柄 |

セミフォーマル | 入学式・卒業式・七五三・お宮参りなど・観劇・お茶会など | 訪問着・付け下げ・袴・色無地 | ・季節を意識したやや控えめな柄(主役より目立たないもの) ・歌舞伎やオペラなど劇の種類によっては華やかな柄もOK |

普段使い | 習い事・観劇・お茶会・句会・気軽な食事会など | 小紋・紬 | ・集まる顔ぶれや慣例に応じて好みで選んでOK ・季節に関係ない幾何学的な柄も多く、その場合は帯に季節感のあるデザインをもってくるのもおすすめ |

柄選びは帯とのバランスも大事!

柄は着物にだけ入っているわけではありません。帯やバッグにもあしらわれているので、これらの小物とのトータルバランスをよく考えて選ぶようにしましょう。

例えば、留袖なら上半身には柄がなく下半身のみですし、色無地の場合は上下ともまったく柄がありません。そのため、帯は華やかで明るいタイプの方が見映えすることが多いです。

でも訪問着や小紋の場合は、柄が豊富に入っているケースが珍しくないので、帯が派手だとアピールポイントが分散してしまい、全体として落ち着かない印象になりかねません。そのため控えめな柄か、色目の違う帯にするなどの工夫が必要でしょう。もっと言えば、髪型や髪飾りとの相性も無視できません。

単に着物の柄だけで決めず、どこにオシャレポイントをおきたいかをよく考えながらトータルコーデを固めて行くのがおすすめですよ。

吉祥文様とは

ここからは、着物に使われる代表的な柄について詳しく解説していきましょう。

まずは、吉祥文様から。

名前の通り、とにかくおめでたく縁起の良い柄がふんだんに盛り込まれたのが「吉祥文様」です。

具体的には、以下のようなものがあります。

紋様の名前 | 読み方 | 意味 |

松竹梅 | しょうちくばい | 長寿の松、成長の竹、忍耐や生命力を意味する梅を組み合わせた昔ながらの伝統柄 |

鳳凰 | ほうおう | 幸福や高貴、夫婦円満や平和、不老長寿などさまざまな吉祥の意味が込められている伝説上の瑞鳥 |

鶴亀 | つるかめ | 「鶴は千年、亀は万年」というように健康長寿の象徴 |

含綬鳥 | がんじゅちょう | おめでたい事象の前兆を告げる想像上の鳥 |

花喰鳥 | はなくいどり | 鶴や鴛鴦・鳳凰などが花をくわえている古来より縁起が良いとされる文様 |

薬玉 | くすだま | 「久寿玉」と書かれることもある、邪気を払う薬草を袋に詰めた薬玉をあしらった文様で、とくに女児の祝い着や成人する女性の振袖に多様される |

冊子 | さっし | 知恵がつくという縁起のある和紙を綴じた本をモチーフとした柄 |

橘 | たちばな | 長寿と子孫繁栄を意味するミカンの仲間 |

御簾 | みす | 格式高い貴族の邸宅で使われていた簾(すだれ) |

几帳 | きちょう | 平安時代に貴族など高貴な人の姿を隠すのに使われたカーテンのようなもの |

御所車 | ごしょぐるま | 平安貴族が乗っていた牛車で、とくに花をたくさん積んだ文様は幸せの象徴とされる |

貝桶 | かいおけ | 「貝合わせ」という平安時代の遊びで使った二枚貝を入れる箱で、夫婦円満や永遠の契りを意味する |

檜扇 | ひおうぎ | 平安貴族が使用した扇で、末広がりの意味がある |

熨斗 | のし | ご祝儀に添える熨斗鮑(のしあわび)をモチーフにした柄 |

四君子 | しくんし | 梅、蘭、菊、竹と春夏秋冬を象徴する4種類の植物をあしらったもので、気高く高尚な人格をもつ「君子」に例えている |

宝尽くし | たからづくし | 中国由来の八宝に由来する縁起の良い宝物を集めた柄 |

南天 | なんてん | 難を転ずるという語呂合わせの縁起物 |

こうした縁起が良いとされる柄をいくつも組み合わせて生地にデザインすることで、おめでたい雰囲気を強く醸し出すことができます。柄は、結婚式や成人式、盛大なパーティーや格式の高い式典などで着物を美しく飾るためになくてはならない存在なのです。

有職(ゆうそく)紋様とは

平安時代に朝廷や貴族、武家の装束や調度品、建物などにあしらった文様を指します。ちなみにあまり聞き馴染みがない「有職」とは、朝廷や公家の儀式・行事に関する知識やそれに詳しい人のことです。

文様の名前 | 読み方 | 意味 |

立涌 | たて(ち)わく | 水蒸気や雲、水泡が立ち上がる様子で運気上昇の意味がある |

花菱 | はなびし | ひし形の中に4枚の花びらを描いた柄で高貴さや表品さを意味する |

七宝 | しっぽう | 同じ大きさの円を縦横に4分の1ずつずらして重ねた柄で、円満や調和を意味する |

唐草 | からくさ | 蔓や茎が絡み合った曲線で、子孫繁栄や長寿、生命力の象徴 |

雲鶴 | うんかく | 雲と鶴の柄 |

松喰鶴 | まつくいつる | 鶴が松の小枝をくわえた柄 |

鳥襷 | とりだすき | 2羽の尾長鳥がペアで左右上下に向きを変え襷状に配置(計8羽)した文様で、幸福・繁栄の象徴 |

花菱亀甲 | はなびしきっこう | 花と亀の甲羅の柄 |

朽木形 | くちきがた | 枯れ木の木目で、自然愛を意味する |

向い蝶 | むかいちょう | 蝶同士が向かい合う柄で、長寿や立身出世を意味する |

植物紋様とは

着物の柄の中では、もっとも馴染み深いのが、この植物紋様ではないでしょうか。日本人は、古来から身近に自生した花や草木にさまざまな意味を重ねて大切に愛(め)でてきました。

文様の名前 | 読み方 | 意味 |

梅 | うめ | 生命力や忍耐力 |

桜 | さくら | 豊かさと五穀豊穣 |

松 | まつ | 長寿や生命力 |

菊 | きく | 長寿・無病息災 |

竹 | たけ | 長寿・忍耐・力強さ |

葵 | あおい | 発展や立身出世 |

藤 | ふじ | 子孫繁栄 |

紫陽花 | あじさい | 家族団欒・仲良し |

桔梗 | ききょう | 子どもの健康・魔除け |

牡丹 | ぼたん | 長寿や繁栄 |

芍薬 | しゃくやく | 幸せ・気品・慎ましさ |

紅葉 | こうよう | 健康長寿・世渡り上手 |

椿 | つばき | 永遠の美・厄除け |

菖蒲 | しょうぶ | 菖蒲運の上昇(「しょうぶ」に掛けている) |

鉄線 | てっせん | 夫婦円満や恋愛成就 |

動物紋様とは

動物も古来より身近な存在だったため、さまざまな意味を込めて着物の柄に使われてきました。中には、すでに説明した含綬鳥など伝説や想像上の生き物もあります。

文様の名前 | 読み方 | 意味 |

蜻蛉 | とんぼ | 勝負強さ(前にしか進まないのことから)・健康長寿 |

兎 | うさぎ | 飛躍・子孫繁栄 |

雉 | きじ | 子孫繁栄・五穀豊穣 |

鴛鴦 | おしどり | 夫婦円満 |

鯉 | こい | 運気上昇・立身出世 |

蝙蝠 | こうもり | 不老長寿・幸運 |

千鳥 | ちどり | 夫婦円満 |

鶴 | つる | 不老不死・夫婦円満 |

亀 | かめ | 不老長寿 |

梟 | ふくろう | 長寿・不苦労(「ふくろう」の読みに掛けている) |

雀 | すずめ | 家内安全・五穀豊穣 |

獅子 | しし | 魔除け |

鳳凰 | ほうおう | 幸福・平和・不老長寿 |

海老 | えび | 長寿 |

龍 | りゅう | 立身出世・飛躍 |

幾何学紋様とは

幾何学紋様は、直線や曲線などをさまざまなパターンで組み合わせたものです。

すでにご紹介した、「亀甲」や「七宝」は幾何学文様にも含まれますよ。

文様の名前 | 読み方 | 意味 |

矢絣 | やがすり | まっすぐ飛ぶことから、嫁入りして出戻らない、の意味がある |

麻の葉 | あさのは | 麻は成長が早いことから、子どもの健やかな成長と魔除けの意味がある |

市松 | いちまつ | 子孫や事業の繁栄 |

鱗 | うろこ | 再生・成長・魔除け |

紗綾形 | さやがた | 吉祥の意味をもつサンスクリット語の卍を斜めに変形させた形で、繁栄・長寿を意味する |

青海波 | せいかいは | 穏やかに広がる大海原のように永遠に平和が続くことを祈願する意味がある |

器物(きぶつ)紋様とは

日常生活で使う身近なアイテムをあしらったものが、器物文様です。

文様の名前 | 読み方 | 意味 |

扇 | おうぎ | 末広がりの意味 |

楽器 | がっき | 太鼓や笛、琴といった楽器を美しい音色で奏でることから「よく成る(「鳴る」に掛けて)」の意味がある |

文箱 | ふばこ | 平安期の優雅さと華やかさの象徴 |

着物の柄を美しく見せるポイント

せっかくお気に入りの柄が入った着物が手に入っても、その美しさや可愛いさを上手く見せられないケースが4つあります。

- 着物の手入れができていないために柄が汚れたり色あせたりする

- たたみ方が悪く、着る際にシワができている

- 着付けに問題があって柄が隠れたり、シワが入ったりする

- 姿勢が悪いために、柄の良さが消されてしまう

こうした残念な事態を避けるための具体策をご紹介しましょう。

着物のお手入れをきっちりと行う

着物は、きっちりとお手入れして綺麗な状態で着なければ、せっかくの柄が台無しです。とはいえ、気をつけていても、食べたり飲んだり、雨が降ったりした際に、どうしてもシミや汚れは付きものです。長期間収納したままだと色褪せることもあるでしょう。

こうした事態を避けるには、以下のことを心がけましょう。

- シーズンごとや使用後ににクリーニングを行う

- 自宅で洗えるものは洗濯する

- 年に一度は陰干しする

- 汚れの原因になるホコリや花粉を落とす

- お手入れに自信がなければ、クリーニングが不要な着物レンタルを利用する

必ずクリーニングに出すべき着物は、正絹(100%シルク)でできた振袖や留袖、訪問着、付け下げ、小紋などです。

その他の化学繊維(ポリエステルなど)や木綿、麻で作られた着物は、自宅で洗濯することも可能です。

ただ、浴衣であれば気軽に自宅でも洗えるかもしれませんが、訪問着や付け下げの場合は、専門のクリーニング店に依頼する方が無難な場合もあるでしょう。着物の表示を見て、自宅での洗濯が可能か、洗濯機を使って良いか、手洗いかといった点を必ず確認するようにしましょう。

ちなみに、着物汚れの最大の原因は、「湿気」です。日本は、梅雨がありますし、冬の寒い時期以外は、基本的に湿度が高い日が多いです。着用した際も汗で湿ってしまうことはよくあります。こうした湿気は、カビやシミの原因になるので、定期的に陰干しして飛ばす必要がありますよ。

方法は、和装ハンガーに掛け、風通しの良い場所(屋外なら軒下、屋内なら日の当たらないスペースで窓を開けて風に当てたり、扇風機を使ったりすると効果的)で、着用した後なら1〜2日、保管中の場合は、半日を目安に陰干ししてくださいね。

| 着物クリーニングは専門店で!洗い方の種類や料金・タイミング・失敗しないお店の選び方を徹底解説 着物クリーニングについて詳しく解説しています。大切な着物を美しく保つために、合わせてご覧ください。 |

正しくたたんで収納する

着物の正式なたたみ方は、「本だたみ」です。

浴衣やその他の着物を一時的にたたんで置いておく際には「袖たたみ」という方法もありますが、正式なたたみ方ではありません。

着物を収納し、シワを作らないためには、ぜひ「本だたみ」をマスターしておきましょう。覚えてしまえば簡単なので、あまり難しく構えなくてOKですよ。

それでは、具体的な手順を解説しましょう。

まず手を綺麗に洗いましょう。

できるだけ広いスペースで、衣装敷(いしょうじき)のような着物を汚さないための敷物を敷きます。

その上に、ご自分から見て、衿(肩)が左、裾が右となるように横長に着物を広げましょう。

※着物をたたむ際、シワができたらそのままたたまずに一旦手を止めます。そのつど手の平を使い、アイロンのようにしてシワを伸ばしながらたたんでいきましょう。

- 下前を脇の縫い目で折ります。

- 下前をおくみ線で手前に折り返します

- 上前の衿とおくみを手前に持ってきて、下前にピッタリ合わせます

- 上前の脇縫いを下前の脇縫いに重ねます

- 上半身部分も手前にもってきてピッタリ重ねます(このとき、衿の中心は縫い目に沿って谷折りに、左右の衿はそれぞれの角で山折りにして、各角のところでピッタリ重ね、全体にシワができないように伸ばします)

- 左袖を上前の脇縫いに沿って重ねます

- 裾を肩山まで持ってきて身丈を半分にたたみます(コンパクトにたたみたい場合は、ここで三等分にたたんでもOKですよ)

- 右袖を左右の手でつまむようにして持ち上げ、そのまま身丈に折り重ねたら終了です

| 着物のたたみ方を紹介!本だたみや襦袢だたみ・名古屋帯のたたみ方・たたむ際の注意点や保管方法も 着物のたたみ方を紹介しています。たたみ方の注意点など詳しく解説!合わせてご覧ください。 |

正しく着付けを行う

着付けの仕方が悪いと、せっかくの柄が隠れたり、シワがよったりして見映えが悪くなる可能性があります。時間が経つと着崩れを起こすこともあるので要注意ですよ。

とくに成人式の場合は、初めて振袖を着る方がほとんどではないでしょうか。初めてでなくても、花嫁衣装である色打掛や、フォーマルシーンできっちりとした着こなしがマストの留袖や訪問着などは、失敗が許されません。

こうした場合は、プロの着付け師の方や着付けができる美容師さんなどにお願いする方が無難でしょう。

姿勢よく着こなす

とくに着物に慣れていない方は、普段の洋服と比べて動きにくい点に驚くかもしれません。生活がすっかり欧米化してしまったので、生活様式がまったく異なる日本式の着物は、どうしても窮屈に感じてしまうものです。

そのため、余程気をつけなければ、動いている間に着崩れて、美しく見せたい柄がズレたり隠れたりしてしまう恐れがありますよ。

そこで、まず着物で歩く際は、外股にならないように注意します。両膝をつけ、やや内股をキープして草履一足分の歩幅で、バタバタせずにゆっくり歩くようにしましょう。

目の前に一本の直線をイメージすると綺麗に歩けて着崩れもしにくくなりますよ。

また、足元を気にしすぎるあまりに背中が曲がると、とても姿勢が悪くなります。頭頂部を糸で真上にピンと引っ張られているようなイメージで、背筋を伸ばすように意識しましょう。

続いて注意しなければならないのが、階段の上り下り。

裾を持って正面を向いたままだと、とくに上る時は後ろから裾の中やふくらはぎが丸見えになってとても恥ずかしい思いをする恐れがあります。

階段は、上る際も下りる際も、やや斜めを向き、片方の足を次の段に移動させてつま先から着地し、ゆっくり体重を前に移してください。そのまま後ろの足を前足と揃えたら、また次の段へと片足を運びます。一段進んだら足を揃えて、また一段・・・という繰り返しになります。

左右の足を交互に出しながら上がったり下がったりするのは、着崩れの原因にもなるのでくれぐれも控えましょうね。

式場や駅のホーム、電車内などで立ったまま待ち時間を過ごさなければならないケースも珍しくありません。その際も、歩く時と同じで姿勢に注意しましょう。胸を開き、背中を伸ばすと綺麗に立てます。

また、写真を撮ったり、大事なゲストをお迎えしたりする際は、内股を意識し、どちらかの足を親指分だけ後ろにずらすと美しく見えますよ。

とくに撮影の際は、カメラに向かって正面に立つと太って見えるので、同じくどちらかの足を親指分だけ引いて、斜めに立つようにすると写真映えするでしょう。

まとめ

着物の柄にはさまざまな種類があるだけでなく、その多くに大切な意味が込められています。

こうした知識を持っておくと、シーンや季節に合わせたチョイスができますし、着用したときの満足感や思い入れもいっそう強くなるでしょう。

記事内でもご紹介したように、これだけ多くの柄がファッションアイテムに用いられている国は、世界でもきわめて稀です。

そんな日本に生まれたことを誇りに思い、これからも着物コーデを存分にお楽しみくださいね!

e-きものレンタルでは、結婚式や入学式、お宮参りや七五三、各種パーティーやお茶会にピッタリの着物を多数取り揃えています。

愛知県豊川市で創業50年以上の歴史を持ち、トレンドから根強い人気の定番まで幅広いラインナップをご用意しております。着物以外の帯や帯締め、バッグや草履などの小物もセットでお届けする上、クリーニングも不要なため、お着物初心者の方も安心してご利用いただけます。

皆様のご利用を心よりお待ち申し上げております。